書評 成田の乱 戸村一作の13年戦争 「戦後最大の騒乱終わらず」 戸村精神継承し闘争継続中

書評 成田の乱 戸村一作の13年戦争

「戦後最大の騒乱終わらず」

戸村精神継承し闘争継続中

本年1月に出版された本書は、支配階級の側から書かれた三里塚闘争史の克明な記録であり、三里塚が今現在、日帝の根幹を揺るがす闘いとして継続していることを表白している。

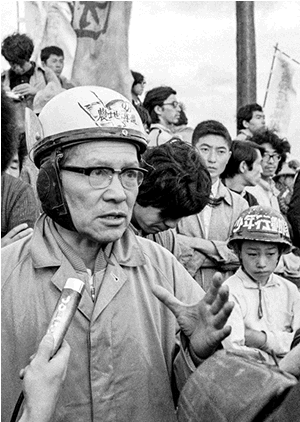

著者は、元日本経済新聞社会部の記者で、闘争当初から71年代執行後まで成田を担当し、78年開港阻止闘争時の成田班キャップだった。冒頭で、一昨年の天神峰農地強奪阻止闘争の報道に衝撃を受け、市東孝雄さんの名に触れて、父の市東東市さんを思い出したことなどが記されている。マスコミ各社記者は、反対同盟員と親交を結ぶ者も多かった。その中で著者は、特別に記憶に残ると言えない。本書の特色は、空港推進の立場で報道してきた元日経記者が三里塚闘争を再把握しようとする試みにある。 著者は、東京本社・社会部長、代表取締役副社長、テレビ大阪会長などを歴任。その間には、海外派遣のベトナムで解放後も残り、当時のベトナム政府からスパイとして追放されている。後に、『暴君―新左翼・松崎明に支配されたJR秘史』などの著作も出版。

日経は日本ブルジョアジー本流の「機関誌」で、三里塚報道でも国家権力への非妥協の闘争として悪罵に徹していた。その記者が取材対象であったキリスト者・戸村一作反対同盟委員長の闘いを見つめ直し、「戸村さんの闘いを引き継いだ三里塚闘争」として素描したのが本書である。

主題は、本の帯に書かれているように「空港建設をめぐる戦後最大の騒乱は、まだ終わっていない」。著者は次のように本文を締めている。

「B滑走路南端に土地を所有し、反対運動を続けてきた北原派の農民は、それでも闘争をやめなかった。闘争は親から子へ、さらに孫へと引き継がれる。......泉下の戸村一作もそれを見守り続けているに違いない」

そして、あとがきで次のようにまとめる。

「『成田闘争』は、クリスチャン・戸村一作を闘争のシンボルとして担いで闘争に参加した農民たちと、農民たちへの支援に集結した中核派をはじめとする過激各派の、日本政府に対する戦後最大の『反乱』だったのではないか。......時代や状況は違うとはいえ若きクリスチャン・天草四郎を担いで徳川幕府に抵抗した『島原の乱』に通じるものがある」

確かに三里塚は、その大衆性・不屈性において「島原の乱」に通じる。日本人民の階級闘争の歴史の中で、一向一揆をはじめとする巨大な闘いは連綿と続いている。非妥協・不屈の実力闘争の歴史は、三里塚に受け継がれている。三里塚は、人民が武装し、権力を打ち立てていく労働者人民のコミューンの萌芽である。この萌芽はプロレタリア革命によって開花し現実化するのである。三里塚闘争は、動労千葉と反対同盟の労農連帯によってその歴史的課題の水路を築いている。

本書は、著者の取材メモと戸村さんの著作を軸とする「三里塚」本の引用から成り立つ。「戸村一作を軸に知られざる成田闘争を活写」と銘うっているが、筆者は戸村さんの不屈の闘魂に圧倒され、その精神が半世紀を超え受け継がれていることを事実上認めている。

支配階級は、シンポ円卓会議で三里塚闘争を「終わったもの」として消し去りたかった。その先兵であった脱落派、ちょうちん持ちとなったマスコミ......三里塚闘争解体攻撃は激しく続けられてきた。三里塚は闘いの発展で跳ね返した。そのインパクトは大きい。本書もその所産の一つだ。

三里塚闘争について学びたい方は、ぜひ、反対同盟事務局長・北原鉱治著『大地の乱 成田闘争』と同事務局次長・萩原進著『農地収奪を阻む』を読んでいただきたい。

(大戸剛)

---------------------------------------------------------

牧久著 日本経済新聞出版

2640円(税込)