先島諸島から12万人「避難計画」 中国侵略戦争想定し訓練

週刊『前進』04頁(3390号03面02)(2025/04/07)

先島諸島から12万人「避難計画」

中国侵略戦争想定し訓練

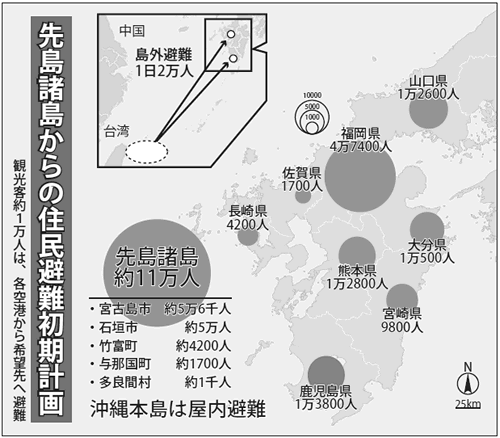

政府は3月27日、「台湾有事」=中国侵略戦争における、宮古島や石垣島など先島諸島からの住民避難の「初期計画」を公表した。「先島諸島の5市町村の住民ら約12万人を6日程度で九州・山口の8県32市町に避難させる」という(図参照)ものだ。あくまで1カ月間の計画にすぎず、今後2年間で避難が長期化した場合の「基本要領」を作成する方針となっている。先島諸島が戦火にのまれることを前提に戦争準備を進める石破を断じて許すことはできない。

避難先とされる九州には「反撃能力」と称する中国本土を攻撃できる長射程ミサイルの配備が検討され、軍事利用を前提に整備が進む「特定空港・港湾」の8空港・20港湾のうち7空港・9港湾がある。山口県には岩国基地をはじめ米軍・自衛隊の重要拠点がある。米海兵隊の対中国作戦「遠征前進基地作戦(EABO)」でミサイルが飛び交う中を空港・港湾を使って先島諸島を出ることも困難だが、そもそも受け入れ先の九州各県・山口県にも避難に使える空港・港湾がある保障など全くないのである。さらに、米軍基地が圧倒的に集中する沖縄本島は「屋内避難」とされ、避難対象ですらない。

太平洋戦争末期の1944年8月、疎開船・対馬丸が米軍艦に撃沈された「対馬丸事件」をはじめ疎開をめぐって多数の死者を出した。この記憶が呼び起こされ、対象となる先島の住民からは計画への怒りの声が巻き起こっている。また、受け入れ先となる九州各県・山口県からも避難者の宿泊の確保すらも見通しが立たず、「机上の空論」だと批判が出ている。

「避難」を名目に住民を追い出す

しかしこの避難計画の核心は、この計画そのものが中国侵略戦争作戦の一部だということにある。米軍海兵隊戦闘研究所(MCWL)はEABOについてのハンドブックで「(戦争開始後に)敵の脅威圏内に侵入するよりも、事前に部隊を配置しておいた方が戦略的に有効」と述べる。また、ある防衛省幹部は「武力攻撃に先立つ住民避難の重要性を指摘」している(朝日新聞3月28日付)。要は先島諸島の土地とインフラを戦争に利用するために、住民を「避難」の名目で追い出すことが目的なのだ。「避難計画」は、実際には中国侵略戦争の「最初の作戦計画」であり、それ自身が中国への攻撃準備にほかならない。