常磐線の富岡延伸許すな 福島現地を行く(中) 飯舘村 福島市 三春町

常磐線の富岡延伸許すな

福島現地を行く(中)

飯舘村 福島市 三春町

高線量の村に小中学校開校

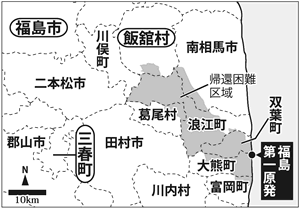

飯舘(いいたて)村で今、小中学生を「人質」にとるような悪質な帰還強制攻撃が進められている。

福島第一原発事故の放射能汚染で全村避難となっていた飯舘村は3月31日、浜通りのほかの町村と同じく帰還困難区域以外の避難指示が解除された。だが住民がほとんど戻らないため、安倍政権の意をくみ、巨額の復興予算をたよりに、菅野典雄村長が無理やり帰還させようと血道をあげている。その中でも実に許せないのが、現在は避難先の福島市と川俣町の仮設校舎で授業をしている飯舘中学校と三つの小学校を統合し、来年4月、飯舘村内に小中一貫校として開校させるたくらみだ。認定こども園の新設まで狙っている。

だが、校舎の建設現場はとてつもない放射線量だ。工事で立ち入り禁止になる前の昨年4月、体育館とプールの間の通路脇の地表から1㌢の線量を測ったところ、毎時14・63㍃シーベルトだった。これは、数値が低くなるように仕組んでいる政府の計算式を使ってさえ、年間で約64㍉シーベルトになる。国際放射線防護委員会(ICRP)が一般の人の被曝限度としている年間1㍉シーベルトの64倍という、想像を絶する線量だ。とくに子どもは放射線の影響を一段と受けやすいのだ。

政府や資本家連中が農民や労働者の子どもの命など羽毛ほどの軽さにも思っていないことを、これほどあからさまに示す事態はない。こんなところに学校を開校し、子どもを戻すなど絶対にしてはならない。

村教委は8月、意向調査を行い、通学・通園の対象となる0〜14歳の子ども736人のうち408人の保護者から回答を得た。そのうち318人(78%)が「就学しない」の回答だった。ほとんどの保護者が拒否するのはまったく当然だ。たった一人の子どもであっても、就学させてよいわけがない。絶対に開校を許してはならない。

いたる所にフレコンバッグ

信夫山(しのぶやま)は福島市の市街地北部にあり、標高275㍍、外周約7㌔メートル。この山のいたるところで樹木が伐採され、山が削られ、無残にも地肌がむき出しになった仮置き場にフレコンバッグが何層にも積み上げられている。

信夫山はいくつもの寺院や神社が点在し、市民にとって信仰の山、心のよりどころとなっている。また市街地を一望できる展望台や子どもの遊戯施設が設置され、かつては花見の名所でもあった。原発事故後は線量が高く敬遠されがちだったが、行政が「安全」キャンペーンを張り、人を呼び戻そうとしてきた。そんなところまで仮置き場とし、墓地のそばや子どもの遊戯施設のすぐ隣にまでフレコンバッグを山積みしている。福島市が設置した掲示には「人の接近を防ぐことに万全を期している」「信夫山の景観に配慮しています」などと書かれているが、実態は正反対だ。

さらに、市内の寺院の境内にまで仮置き場がつくられている。人間の健康や命をこれほどまでに軽んじ、尊厳を踏みにじることなどあってはならない。

地元紙の「声」欄には「信夫山に仮置き場をつくるのは許せない」と、怒りの声が寄せられている。怒りは深く、巨大に蓄積されつつある。福島の労働者人民の怒りは必ず爆発する。

「原発安全」神話の復活狙う

郡山市の東に隣接する三春町。ここに昨年7月、福島県の「環境創造センター」が設立された。本館、研究棟、交流棟の三つの建物からなる施設だ。

研究棟に入居しているのは日本の原子力研究の中心組織であり、高速増殖原型炉「もんじゅ」の運営主体でもある日本原子力研究開発機構(JAEA)だ。福島県は国際原子力機関(IAEA)との協力の各種覚書を結び、IAEAの活動拠点と位置づけられている。取材に訪れた際も1週間にわたるIAEAのワークショップの最中だった。ここは原子力推進のために造られた施設だ。

またセンターのパンフレットは、施設の目的として「住民の安全・安心に向けた情報発信」「避難指示解除及び帰還に関する各自治体の計画立案等に貢献」をうたっている。センターは「放射能安全・安心」のうそを宣伝し、帰還強制を使命とする許し難い施設だ。とくに「コミュタン福島」などという愛称をつけた交流棟は、子どもたちに「放射能安全・安心」を教育し植えつけるためのものだ。

そのために県の教育委員会が指導し、平日は、教師が引率して県下の小学生が見学する取り組みが行われている。週末は家族連れが訪れる。見学者を増やすため、JR三春駅とセンターとの間のバス料金を無料にまでしている。教育労働者を手先にし「放射能安全・安心」を教え込み、「原発安全」神話を復活させようとしているのだ。

「教え子を被曝させない。労働者も被曝しない」「被曝労働拒否」の教育労働者の闘いが今ほど切実に求められている時はない。動労水戸とともに、教育労働者は10・21常磐線富岡延伸阻止に立ち上がろう。

(本紙・北沢隆広)